甲府のなりたちは

さかのぼること戦国時代から。

武田氏が基礎をつくり

うまれた城下町の

活気や文化は

今も甲府らしさとなって

残っています。

![]()

信虎(のぶとら)による、国の統一

14歳という若さで甲斐国のリーダーとなった信虎は、ライバルの豪族をまとめて国を一つにし、武田家の力を盤石なものにしました。そして、現在の武田神社のあたりに躑躅ヶ崎館(つつじがさきやかた)と呼ばれる屋敷をつくり、町をきれいに整えて、甲府をその国の重要な場所にしました。これが、今の甲府の始まりです。

武田信虎公像

甲府駅北口、国の統一後登ったとされる富士山を見据えています。

信玄(しんげん)による、国の整備

武田信玄は、戦国時代の中でもとても強い武将として有名でした。小さい頃から勉強や武道が得意で、その手腕で国を強くしました。また、農村を良くしたり、川の水があふれないよう治水事業を進め、国の中が安心して生活できるようにしました。彼のやり方や戦い方は、後のリーダーたちにも影響を与え、特に「風林火山」の旗で知られる軍略は、今でもすごいと多くの人に言われています。

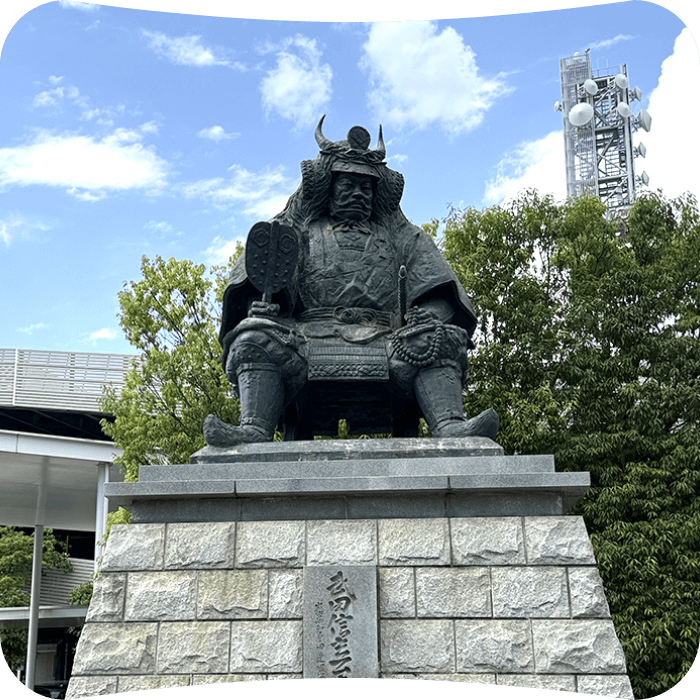

武田信玄公像

甲府駅南口のシンボル、銅像の高さは3.1mあります。

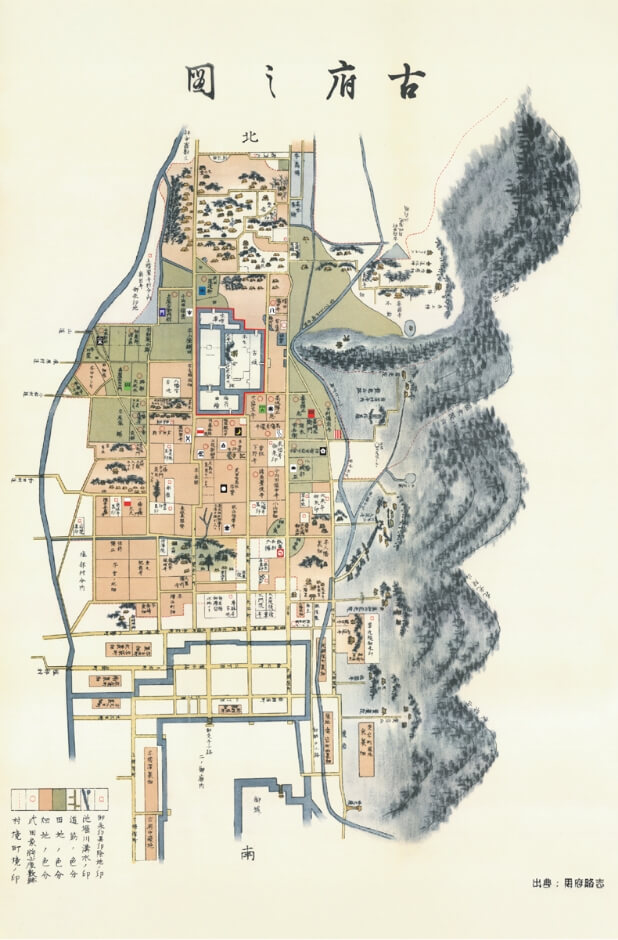

武田家3代でつくった、まちの基礎

父の信虎がつくり始め、武田家の3代(信玄、勝頼)まで使われていた大きなお屋敷を中心にして、町が計画的につくられました。お屋敷から南に3キロぐらいまで広がる町で、南北には大きな道、東西には通りが作られました。また、武田家の親戚や強い家来たちも、このお屋敷の近くに家を移して住んでいました。

甲府の城下町、ひろがる

武田家が作ったまちの基礎は、江戸時代になると、徳川幕府のもとで、もっと大きくなり、甲府城を中心に発展しました。甲府はこの時代に甲斐国で一番重要な町になり、政治や経済、文化などの中心地となりました。この時に発展した歴史や文化は、今でもたくさん残っています。

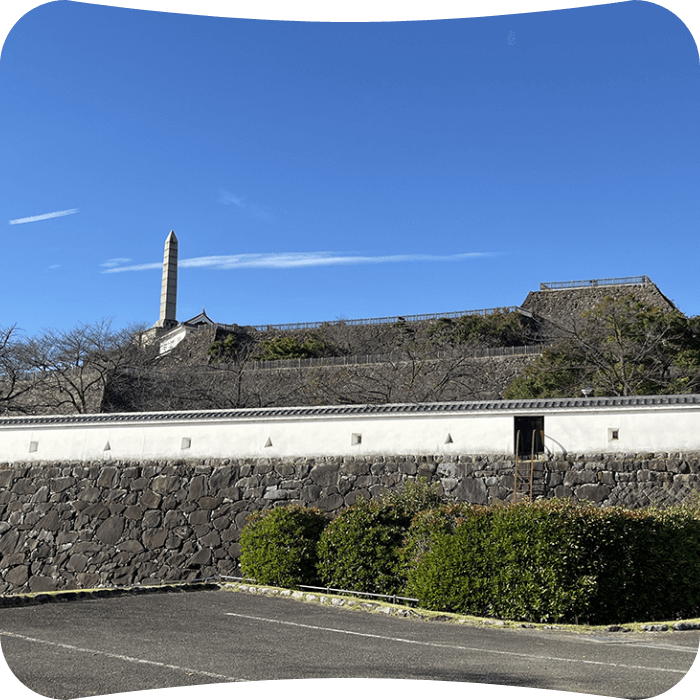

舞鶴城公園

甲府城跡地とされ、築城から約450年以上たった今も残る高さ東日本最大級の野面積み石垣と、白壁の美しい稲荷櫓がみられます。

小江戸甲府のグルメ

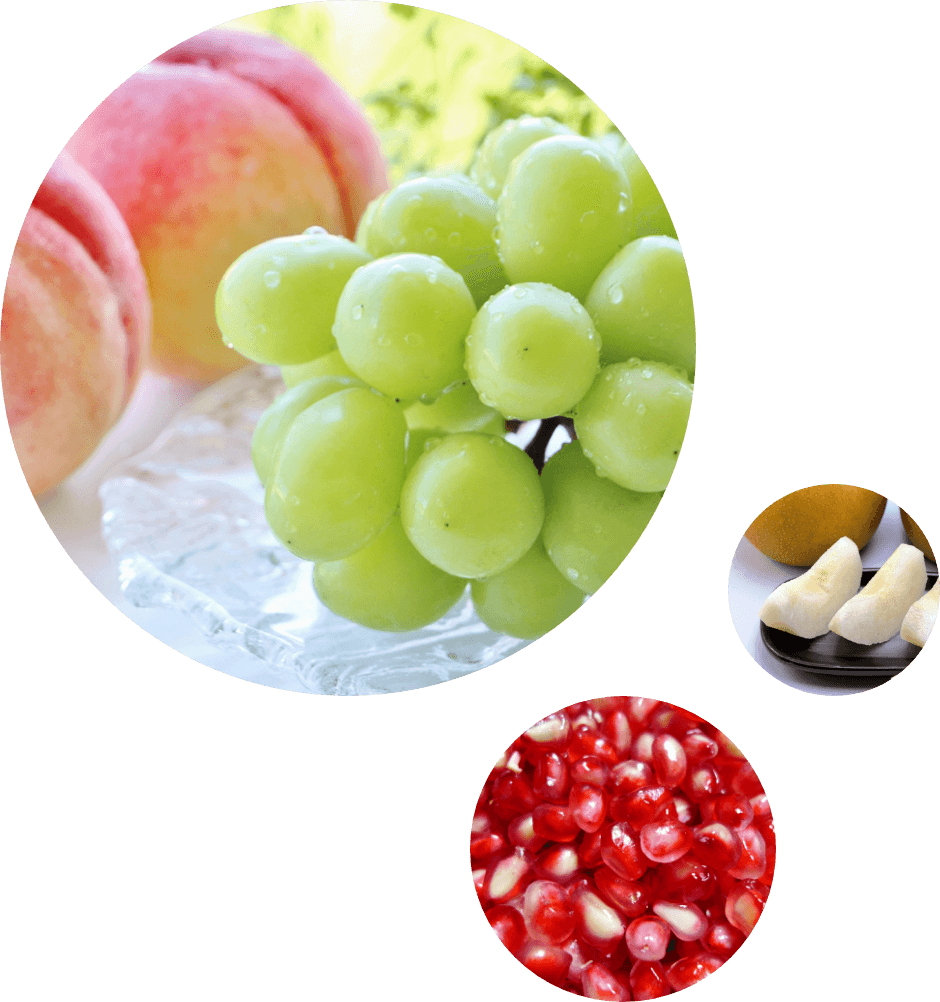

江戸時代の甲府には、とてもおいしい食べ物がたくさんありました。例えば、うなぎやそば、お寿司などがあり、その味は江戸にも負けないくらいおいしいといわれていました。今でも作られているアワビの煮貝や甲州小梅、月の雫というお菓子も、この頃からあったことがわかっています。また、8種類の果物が作られていて、ぶどう、なし、もも、かき、くり、りんご、ざくろ、くるみ(またはぎんなん)をまとめて「甲州八珍果(こうしゅうはっちんか)」と呼んでいました。

現代までつづく、ご当地グルメ

武田信玄の陣中食として生まれ、江戸時代には甲斐国の名物だったといわれている「ほうとう」は山梨を代表する郷土料理です。小麦粉を練って平らに切った麺を味噌のスープで煮て、かぼちゃやにんじん、じゃがいも、きのこ、白菜、里芋など、季節の野菜や肉もたくさん入れて、鉄鍋などで提供されます。甲府の多くのお店で食べられていて、県外からもわざわざ食べに来る人がいるほど、人気のある料理となっています。

花ひらく、小江戸甲府文化

徳川幕府で「甲府勤番」という役職ができ、江戸から赴任した家臣の人たちと、町で働く人たちが交流することで、甲府には江戸の学問や芸術、風俗(しきたりや習慣)や情報がたくさん入ってくるようになりました。甲府は「小江戸甲府」と呼ばれるような、発展した文化の町になりました。

小江戸甲府 花小路

レトロな建物がかわいい小路、小江戸甲府のまちなみを再現しています。

最初の劇場「亀屋座」

甲斐国最初の劇場「亀屋座」は江戸三座(中村・市村・森田)に並ぶ大規模な建物で、中村仲蔵、坂東三津五郎、松本幸四郎、市川団十郎など当時の歌舞伎界の花形スター級の役者が、公演に訪れました。江戸の文化芸術を「小江戸甲府」でも楽しむことができました。

こうふ亀屋座

かつてあった芝居小屋と同じ名前の文化交流施設粱や柱など趣があり歴史を感じられる建物です。

西洋風のしゃれた文化が根付くまち

甲府は、関東では横浜、水戸、東京に次いで4番目に市制を施行しました。中央線が開通し産業や文化がよく進展しました。太宰治は「シルクハットを倒(さか)さまにして、その帽子の底に、小さい小さい旗を立てた、それが甲府だと思えば、間違いない。きれいに文化の、しみとおっているまちである」と著書に記しています。甲府が、ハイカラで西洋風のしゃれた文化が根付いたまちであったことがうかがえます。

甲州夢小路

明治、大正、昭和初期の歴史ある甲府城下のまちなみを楽しむことができるスポット。

繰り返す水害と、謝恩碑

明治時代は水害が繰り返し発生するようになりました。記録的な大雨があっただけでなく、蒸気機関車の開通により、燃料の薪をとるため山林を多く伐採し、土砂崩れがおきやすくなったからです。災害から復興するため明治天皇は恩師林を下賜し、山の木などの管理は県ですることになりました。甲府城内にある謝恩碑は、この水害の教訓を後世につたえるため、明治天皇への感謝のために建てられました。

謝恩碑

高さ約18.2メートルの石柱が印象的。美しい景観と共にその歴史を感じることができます。

村岡花子

むらおかはなこ 1893年~1968年

児童文学の翻訳家として活躍し、モンゴメリ著作の『赤毛のアン』を手がけたことでとても有名な村岡花子は甲府の出身です。故郷山梨の学校で英語教師として働き、教員としての5年間を振り返った彼女は「甲斐の国の山と水は私の若い年月のたましひの糧であった」と伝えるほどでした。山梨の人々や風土とのふれあいは、小説家としての活動を始めることにつながりました。

村岡花子の通り道

村岡花子がかつて通っていた場所です。太宰治の散歩道もあります。

花子の小路

現代の甲府駅の北口から、花子が働いていた山梨英和女学校までの道には、当時を追体験できるスポットがいくつかあります。たとえば、藤村記念館や甲州夢小路、サドヤワイナリー。それから、「ここで転んだりすると良くないことが起きるから、転ばないように気を付けて歩いてね」という意味で名付けられた三念坂という坂道もあります。その坂を登ると、山のふもとにある道に出て、展望広場があります。そこからは、甲府の町全体を見渡すことができ、雄大な南アルプスの山々も見ることができます。

藤村記念館

明治初期の洋風建築と学校の様子を再現し、国の重要文化財に指定されています。

水晶の産出からはじまった宝石の街

甲府市は「宝石の街」と言われ、市内には多くの宝石加工工房や、宝石をテーマにしたミュージアムなどさまざまな施設があります。金峰山で採掘された水晶を加工する技術が発展し、次第に宝飾産業の中心地へと成長しました。江戸時代には、水晶細工が盛んになり、その技術は全国に広まりました。現在、ジュエリーの生産量は国内トップクラスを誇っています。

山梨ジュエリーミュージアム

山梨宝飾品の歴史や技術を発信。実演や宝石研磨の体験プログラムもあります。

ジュエリーモニュメントの歴史

さまざまなシンボルが設置されてきました。甲府府駅南口前を飾った歴代のモニュメントたちを紹介します。

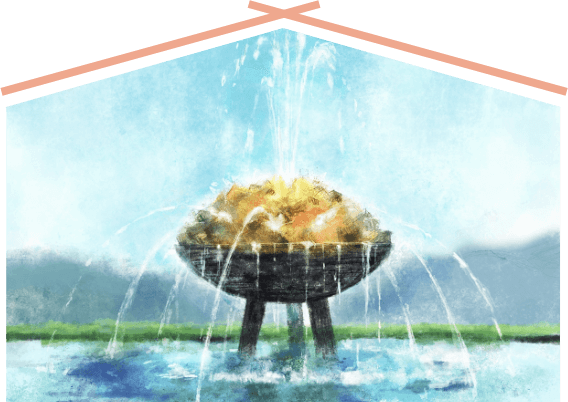

1960年〜1985年

直径15mの池に設置された噴水塔は、水晶を模した無数の光学ガラスが積み重なっています。夜になるとライトアップされ駅前の夜空を彩りました。

1975年〜2015年

「宝石の街甲府」と表記された宝石タワーが設置されました。ステンレス製で山梨のイニシャル「Y」を模した洗練されたデザインが特徴です。

2019年~

造形作家の市川治之先生がデザインしたモニュメント「ゆめ・きら・リング」。地下に計38キロの紅水晶と水晶を埋設し「パワースポットに」と期待が集まりました。